家のどこにいても一年中快適な室温で過ごせる「全館空調」。導入を検討する方が増えていますが、詳しい仕組みや費用は気になるところです。 この記事では、全館空調の基本的な仕組みからメリット・デメリット、後悔しないための注意点まで、わかりやすく解説します。

MEMBERSHIP

会員登録

sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。

おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。

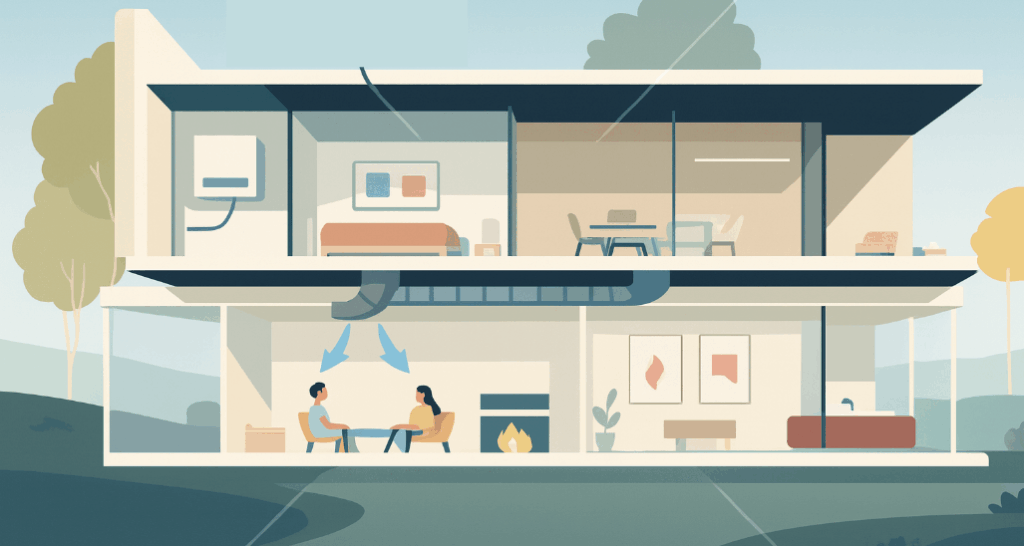

全館空調システムとは?

全館空調システムとは、1〜2台の空調機で家全体の冷暖房や換気を行うシステムです。

ダクトを通じて各部屋に空気を送り、家中の温度をほぼ一定に保ちます。

リビングや寝室だけでなく、廊下や洗面所なども含めて快適な室温を維持できるため、ヒートショックのリスクを軽減する効果が期待できます。

また、換気機能や空気清浄機能を備えたものが多く、花粉やハウスダストを除去し、室内の空気をきれいに保つことができます。

一方で、部屋ごとの細かい温度調整が難しい場合があることや、導入コストが高くなる可能性があるといった側面もあります。

全館空調システムの主な3つの種類

全館空調システムは、空調ユニットの設置場所や空気を各部屋へ送る方法によって、主に3つの種類に分けられます。

それぞれの方式で仕組みや得意なこと、導入コストなどが異なりますので、ご家庭の環境や予算に合ったものを選ぶことが重要です。

天井吹き出し型(ダクト式)

最も一般的な方式で、天井裏に設置した空調機からダクトを通して各部屋に冷暖風を送ります。

天井に吹き出し口があるため、室内の見た目がすっきりするのが特長です。

空気が自然に対流しやすく、家全体の温度を均一に保ちやすい一方、吹き出し口の真下では風を直接感じることがあります。

床下設置型(床下エアコン式)

床下に市販の壁掛けエアコンなどを設置し、床下の空間を利用して暖気や冷気を各部屋の床にある吹き出し口(ガラリ)へ送る方式です。

足元から暖まるため、特に冬は床暖房のような快適さが得られます。

導入費用を抑えやすい利点がありますが、暖房がメインで冷房効果は低いとされることが多いです。

壁掛けエアコン活用型(ダクトレス式)

小屋裏や階間などに設置した市販の壁掛けエアコン1〜2台と、ファンや換気システムなどを利用して家全体に空気を循環させる方式です。

ダクトが不要または最小限で済むため、導入やメンテナンスのコストを抑えやすいのがメリットです。

ただし、家の高い気密・断熱性能が前提となります。

全館空調のメリット

全館空調システムを導入すると、暮らしに多くの嬉しいメリットがあります。

家全体の温度が快適になるのはもちろん、健康面での安心感が得られたり、お部屋のデザイン性が向上したりと、その魅力は様々です。

ここでは、全館空調がもたらす具体的なメリットを詳しくご紹介します。

家中の温度差がなく快適

全館空調は、リビングや寝室だけでなく、廊下やトイレ、洗面所といった非居室空間も含む家全体を均一な温度に保ちます。

そのため、部屋を移動するたびに感じる温度差による不快感がありません。

冬場に寒い廊下に出たり、夏場に蒸し暑い部屋でエアコンが効くのを待ったりする必要がなくなり、一年を通してどこにいても快適な室温で過ごすことができます。

ヒートショックのリスクを大幅に軽減

ヒートショックは、暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室へ移動した際などの急激な温度変化が血圧の急変動を引き起こし、心筋梗塞や脳卒中につながる健康リスクです。

全館空調は家全体の温度を一定に保つため、こうした部屋ごとの温度差がほとんどなくなり、ヒートショックのリスクを大幅に軽減できます。

室内空間がスッキリし、デザイン性が向上する

各部屋に壁掛けエアコンを設置する必要がなくなるため、壁がすっきりしてインテリアの自由度が高まります。

せっかくこだわった室内のデザインを、エアコンの存在によって損なうことがありません。

また、屋外に設置する室外機も1〜2台に集約できるため、建物の外観もスッキリとまとまります。

家中の空気をきれいに保てる

多くの全館空調システムは、24時間換気機能を備えており、常に家の中の空気を新鮮に保ちます。

給気の際には高性能なフィルターを通して花粉やホコリ、PM2.5といった汚染物質を除去するため、窓を開けて換気する必要がなく、いつでも清浄な空気環境を維持できます。

全館空調のデメリット

快適な住環境を実現する全館空調ですが、導入を検討する際にはデメリットも理解しておくことが大切です。

初期費用や維持費といったコスト面、万が一の故障時のリスクなど、事前に把握しておくべき点があります。

ここでは、後悔しないために知っておきたいデメリットを解説します。

導入費用(初期コスト)が高い

各部屋に個別のエアコンを設置する場合と比較すると、高額になる傾向があります。

ただし、導入するシステムの種類や建物の大きさ、住宅の性能によって費用は大きく異なるため、長期的な視点でコストを考えることが重要です。

故障時に家全体の空調が停止するリスク

システム全体を1〜2台の空調機で管理しているため、その機械が故障すると家全体の冷暖房が停止してしまうリスクもあります。

特に、夏や冬の厳しい季節に故障が起きると、復旧するまで家全体が不快な環境になってしまうリスクがあります。

システムによっては換気機能も停止する場合があり、健康面への影響も考慮する必要があります。

定期的なメンテナンスの手間と費用がかかる

快適な空気環境を維持し、システムの性能を保つためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

自分でできるフィルター清掃などに加え、年に1回程度の専門業者による点検が推奨される場合が多く、その際には1回あたり1万円〜3万円程度の費用がかかることがあります。

このような維持費を長期的に見ておく必要があります。

電気代が高くなる可能性がある

24時間稼働を基本とし、リビングだけでなく廊下や洗面所など人のいない空間も空調するため、場合によっては個別エアコンに比べて電気代が高くなる可能性があります。

ただし、住宅の高気密・高断熱性能が前提となっており、使い方や最新の省エネ機種によっては、複数のエアコンを各部屋で動かすより光熱費を抑えられる場合もあります。

全館空調を導入する際の費用相場

全館空調の費用相場を、大きく「初期費用」「電気代」「メンテナンス代」の3つに分けてそれぞれを以下で解説します。

初期費用(イニシャルコスト)

全館空調を導入するための初期費用は、システム本体の価格と設置工事費を合わせて、約100万円~300万円が一般的な相場です。

この費用は、導入するシステムの種類(天井吹き出し型、床下設置型など)、建物の規模や構造、搭載される機能(加湿、空気清浄など)によって大きく変動します。

新築時に導入する場合とリフォームで後付けする場合でも、工事内容が異なるため費用が変わることがあります。

電気代(ランニングコスト)

全館空調を24時間稼働させた場合の電気代は、月々平均で約8,000円~15,000円が目安とされています。

ただし、この金額は住宅の断熱性・気密性の性能、地域、季節、設定温度、ライフスタイルなどによって大きく変わります。

特に、冷暖房を多用する夏や冬は高くなる傾向があります。

高気密・高断熱の住宅であれば、家全体の温度を効率よく維持できるため、各部屋で個別にエアコンを稼働させるよりも電気代が安くなるケースもあります。

メンテナンス費用

メンテナンス費用には、自分で行うフィルター清掃のほか、専門業者による点検費用や消耗品の交換費用が含まれます。

専門業者に定期点検を依頼する場合の費用は、年間で1万円~3万円程度が目安です。

これに加えて、数年に一度のフィルター交換費用(数千円~)や、ダクト清掃(数年に一度で3万円~10万円程度)が必要になる場合もあります。

これらの費用は、長期的な視点で考慮しておく必要があります。

価格変動の要因

全館空調の費用は、どの製品を選ぶか、どのような家に入れるかといった様々な要因によって大きく変動します。主な要因を理解することで、ご自身の計画に合った費用のイメージを掴むことができます。

たとえば、「システムの種類とメーカー」「住宅の規模と間取り」「住宅の断熱性・気密性」「搭載される付加機能」などが大きく変動する要因となります。

全館空調には様々な種類があり、その仕組みによって費用が大きく異なります。

注文住宅で全館空調にする際の注意点

家の「高気密・高断熱」性能をセットで考えること

全館空調の効率は、住宅の気密性・断熱性に大きく左右されます。

性能が低い家では、せっかく快適にした空気も熱として外に逃げてしまい、空調が効きにくく電気代が高騰する原因になります。

全館空調のメリットを最大限に引き出すには、魔法瓶のように熱を逃がさない「高気密・高断熱」の家づくりが不可欠です。

ライフスタイルとの相性を冷静に判断すること

全館空調は家中を均一な温度に保つため、家族間で体感温度が大きく異なる場合、不満が出る可能性があります。

また、窓を開けて自然の風を取り込みたい方や、特定の部屋だけを使いたい二世帯住宅などでは、常に家全体を空調することが無駄に感じられるかもしれません。

ご自身の暮らし方に合うかを検討することが重要です。

将来のメンテナンスと故障リスクを理解しておくこと

全館空調は快適な反面、定期的なフィルター清掃や専門業者による点検が不可欠で、維持費がかかります。

また、万が一空調機が故障すると家全体の冷暖房が停止するリスクがあります。

システムの寿命は約10年~15年が目安であり、将来的にシステム全体を交換するための高額な費用がかかる可能性も念頭に置く必要があります。

注文住宅の性能に関連する記事

ZEH(ゼッチ)とは?今さら聞けない基本をわかりやすく解説!

これから家を建てるなら必須!「長期優良住宅」のメリットと申請方法を解説

MEMBERSHIP

会員登録

sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。

おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。

![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)