MEMBERSHIP

会員登録

sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。

おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。

家づくりや土地探しで必ず目にする「建ぺい率」と「容積率」。

この二つの言葉は、その土地にどれくらいの大きさの家を建てられるかを決める重要なルールです。

知らずに計画を進めると「思ったより小さな家しか建てられない」なんてことも。

この記事では、建ぺい率と容積率の基礎知識から計算方法、制限が緩くなる緩和条件まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

建ぺい率とは

建ぺい率とは、持っている土地に対してどれくらいの広さの建物を建てていいかを定めたルールです。

土地を真上から見たときに、建物が土地全体の何パーセントまでを占めていいかを示すもので、例えば建ぺい率50%なら土地の半分まで建物を建てられます。

これは、火災の延焼防止や日当たり・風通しを確保し、安全で快適な街並みを保つためにあり、建てられる家の平面的な広さの上限を定めています。

⚫︎計算方法

建ぺい率(%) = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

⚫︎計算例

敷地面積が 100㎡ の土地に、建築面積 60㎡ の家(1階部分が60㎡)を建てた場合…

60㎡(建築面積) ÷ 100㎡(敷地面積) × 100 = 60%

この家の建ぺい率は 60% となります。

⚫︎用語説明

建築面積:建物を真上から見たときの広さ。

敷地面積:土地全体の広さ。

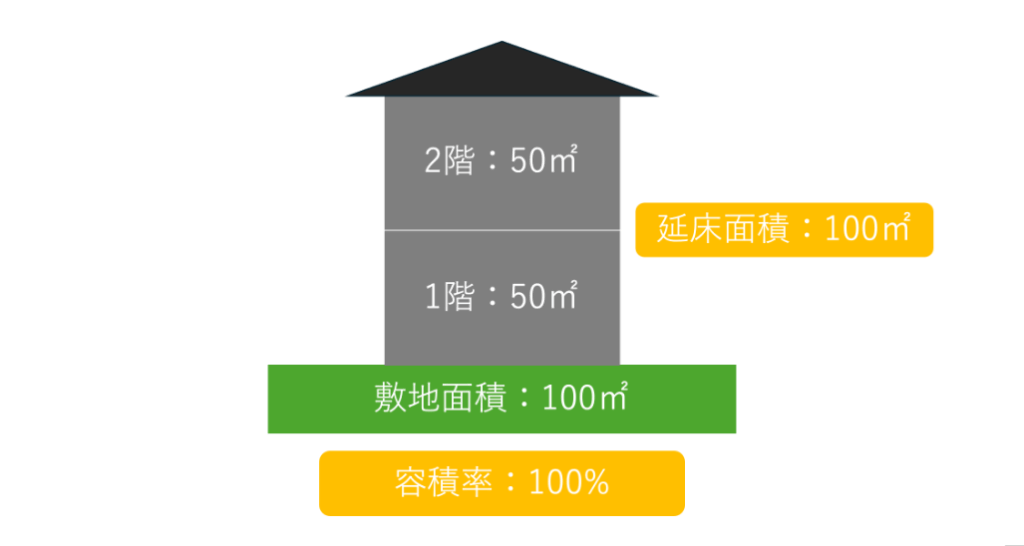

容積率とは

容積率とは、その土地に建てられる家の、全フロアの床面積を合計した広さ(延床面積)の上限を決めるルールです。

建ぺい率が平面的な広さを決めるのに対し、容積率は建物の立体的な大きさ(ボリューム)を制限し、街の人口を適切に保ち日当たりなどの住環境を守る役割があります。

たとえば100㎡の土地で容積率150%なら、1階と2階の床面積を合わせて150㎡までの家が建てられます。

⚫︎計算方法

容積率(%) = 延床面積 ÷ 敷地面積 × 100

⚫︎計算例

敷地面積が 100㎡ の土地に、1階が 50㎡、2階が 40㎡ の家を建てた場合…

まず、延床面積を計算します。

50㎡(1階) + 40㎡(2階) = 90㎡(延床面積)

次に、容積率を計算します。

90㎡(延床面積) ÷ 100㎡(敷地面積) × 100 = 90%

この家の容積率は 90% となります。

⚫︎用語説明

延床面積:建物のすべての階の床面積を合計した広さ。

敷地面積:土地全体の広さ。

用途地域ごとに建ぺい率と容積率は決まっている

土地探しの際には、この「用途地域」によって建てられる建物の種類や大きさが決まります。

同じ用途地域であっても、都市計画によって複数の選択肢の中から数値が定められるため、具体的な数値は必ず各自治体の都市計画課などで確認することが重要です。

| 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |

| 第一種低層住居専用地域 | 30, 40, 50, 60 | 50, 60, 80, 100, 150, 200 |

| 第二種低層住居専用地域 | 30, 40, 50, 60 | 50, 60, 80, 100, 150, 200 |

| 田園住居地域 | 30, 40, 50, 60 | 50, 60, 80, 100, 150, 200 |

| 第一種中高層住居専用地域 | 30, 40, 50, 60 | 100, 150, 200, 300, 400, 500 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 30, 40, 50, 60 | 100, 150, 200, 300, 400, 500 |

| 第一種住居地域 | 50, 60, 80 | 100, 150, 200, 300, 400, 500 |

| 第二種住居地域 | 50, 60, 80 | 100, 150, 200, 300, 400, 500 |

| 準住居地域 | 50, 60, 80 | 100, 150, 200, 300, 400, 500 |

表に複数の数値が記載されているのは、その中から各自治体がその地域の特性に合わせて一つを指定するためです。

たとえば、「第一種低層住居専用地域」でも、建ぺい率が30%の場所もあれば、60%の場所もあります。

建ぺい率の緩和条件

建ぺい率の緩和とは、特定の条件を満たす土地で、定められた建ぺい率の上限を大きくできる特例のことです。

これにより、同じ広さの土地でもより広い建築面積の家を建てられます。

【主な緩和条件の例】

・自治体が指定する角地である場合:+10%

・防火地域内で耐火建築物を建てる場合:+10%

たとえば、建ぺい率60%の地域で角地の条件を満たせば70%まで緩和されます。

両方の条件を満たすと最大で+20%の緩和を受けられる場合もあります。

ただし、適用条件は自治体によって異なるため、必ず役所で確認が必要です。

こうした緩和条件を正しく活用することで、建蔽率の制限をクリアしながら理想の住宅を実現することが可能になります。

建ぺい率と容積率の調べ方

最も確実な方法は、土地がある市区町村の役所(都市計画課、建築指導課など)に問い合わせることです。

電話や窓口で土地の住所を伝えれば、正確な数値を教えてくれます。

また、自治体のホームページで公開されている「都市計画図」を閲覧し、該当する土地の用途地域を確認して調べることも可能です。

不動産会社から入手した物件資料(物件概要書)があれば、通常はその中にも記載されています。

建ぺい率・容積率に関するトラブル事例と対策

「知らなかった」では済まされない、建ぺい率・容積率のルール。家づくりで後悔しないために、実際にあったトラブル事例と未然に防ぐための対策を解説します。

【事例】後付けのカーポートで建ぺい率オーバー

新築時には建ぺい率の上限ギリギリで家を建てたAさん。

数年後、車のために柱と屋根のある立派なカーポートを設置しました。

しかし、カーポートも「建築面積」に含まれることを知らず、結果的に建ぺい率を超過した「違反建築物」になってしまいました。

⚫︎トラブル内容

・行政から是正指導(撤去など)を受ける可能性がある。

・将来、家を売却したくても、違反建築物であるため買い手が見つかりにくくなる。

・増改築の際に住宅ローンが利用できなくなることがある。

⚫︎対策

家を建てる計画段階で、将来カーポートや物置、ウッドデッキなどを設置する可能性があるかを建築士に伝えておきましょう。

それらを設置しても建ぺい率に余裕が持てるように、あらかじめ建物の面積を少し抑えて設計してもらうことが重要です。

【事例】広い土地なのに、思ったより小さな家しか建てられない

景色の良い広い土地を購入したBさん。

当然、広々とした大きな家が建てられると考えていました。

しかし、その土地は建ぺい率40%・容積率80%という厳しい制限があるエリアでした。

さらに高さ制限なども加わり、計画していた大きさの家が建てられないことが契約後に判明しました。

⚫︎トラブル内容

・希望していた部屋数や間取りを諦めざるを得なくなった。

・土地代に予算を使いすぎた結果、建物にかけられる費用とのバランスが悪くなった。

⚫︎対策

土地の売買契約を結ぶ前に、必ず建築を依頼する予定のハウスメーカーや工務店に相談しましょう。

その土地で希望の規模や間取りの家が建てられるか、法的な制限を含めて確認する「プランニング(ボリュームチェック)」をしてもらうことが、最も確実な対策です。

【事例】増築したら「違反建築物」になり売却不能に

子どもが大きくなったため、2階のベランダを潰して6畳ほどの部屋を増築したCさん。

この増築で、建物の延床面積が容積率の上限を超えてしまいました。

数年後、家を売却しようとした際に、この増築が建築確認申請を経ていない「違反建築物」であることが発覚し、住宅ローンが使えないため買い手が全く見つからない状況に陥りました。

⚫︎トラブル内容

・資産価値が大幅に下落し、売却が極めて困難になる。

・行政から是正命令を受け、増築部分の撤去を求められるリスクがある。

⚫︎対策

10㎡を超える増築には建築確認申請が必要です。

リフォームや増築を行う際は、必ず設計士やリフォーム会社に相談し、建ぺい率・容積率の範囲内に収まるかを確認した上で、必要な手続きを踏んでから工事を行いましょう。

関連する記事

注文住宅の土地探しはどうすればいい?コツや注意点、流れを紹介!

【解説】土地だけ購入する場合のローンはある?住宅ローンは使える?

注文住宅の土地選びで後悔した事例や気をつけるポイントを紹介!

MEMBERSHIP

会員登録

sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。

おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。

![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)