MEMBERSHIP

会員登録

sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。

おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。

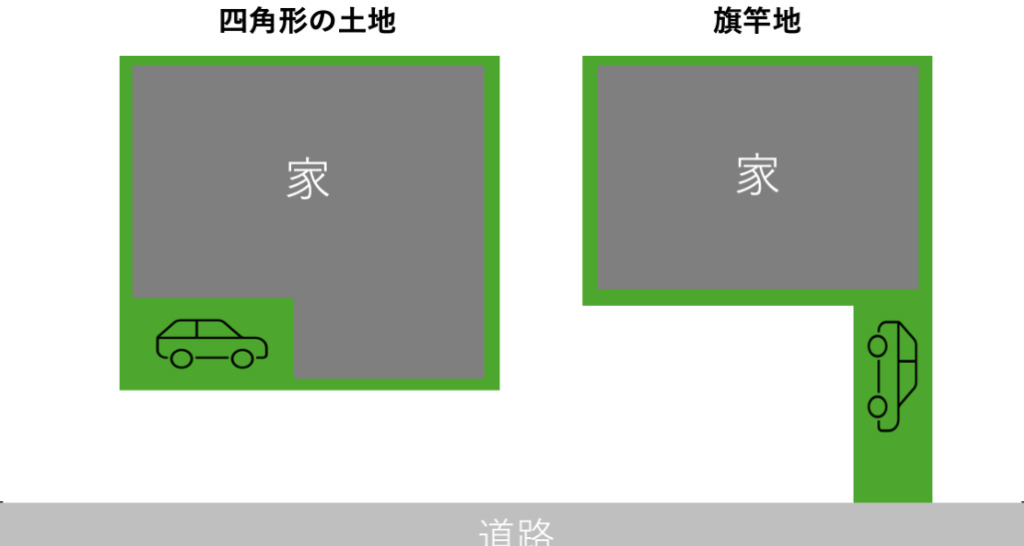

土地探しで見かける「旗竿地(はたざおち)」。道路から細い通路を通った奥に広がる、旗のような形の土地のことです。

周辺より価格が安い傾向にあり魅力的ですが、日当たりや建築の際に注意が必要な点も。

この記事では、旗竿地のメリット・デメリットから、購入後に後悔しないためのチェックポイントまで分かりやすく解説します。

併せて、デメリットを解消するようなアイデアもご紹介します。

旗竿地とは?

旗竿地とは、敷地の形状が旗と竿のような形になっている土地のことを指します。

具体的には、道路に接する部分が細長く、その先に敷地のメイン部分が広がる形状をしています。

その形から「旗竿敷地」「敷地延長」「路地状敷地」とも呼ばれることがあります。

一般的な土地と異なる特徴を持つため、購入や建築の際には注意すべき点が多く、メリットとデメリットの両方を理解することが大切です。

▼関連記事

旗竿地のメリット

ここでは旗竿地のメリットについてご紹介します。

土地の価格が安い傾向にある

旗竿地は一般的な整形地と比較すると、土地の形状や利用の制限などが理由で価格が安く設定される場合が多いです。

相場よりも2〜3割ほど安く購入できる可能性があるため、予算を抑えたい方にとって大きなメリットとなります。

同じ予算で広めの土地を手に入れたり、戸建ての建築費用に予算を回したりすることが可能です。

静かでプライバシーを確保しやすい

旗竿地は主要道路から奥まった場所に広がる形状のため、通行人の目線が気になりにくい点が魅力です。

また、主要道路に面していないことから車や人の往来による騒音も軽減でき、静かな生活環境を確保しやすいです。

そのため、大通り沿いなどの騒がしい環境を避けたい方や、プライバシーを重視する方に適した土地といえます。

自由度の高いプライベート空間を作れる

旗竿地では周りからの視線が届きにくい設計が可能なため、プライベート空間を充実させることができます。

たとえば、中庭を設けたり、外から見えない庭やリビングを作ったりすることで、より内側に開かれた暮らしを実現できます。

この特殊な形状を生かす設計を工夫することで、個性的でオリジナリティのある家づくりが楽しめます。

都市部での土地選びにおける魅力

都市部では土地の供給が限られているため、旗竿地のような特殊な形状の土地でも魅力的な選択肢となります。

特に、駐車スペースとして利用できる長い通路部分をうまく活用することで、限られた敷地内でも効率的な土地利用が可能です。

また、比較的手頃な価格設定で都市部に家を構えることができるため、費用対効果の高い選択肢となっています。

旗竿地のデメリット

次に旗竿地のデメリットをご紹介します。

日当たりや風通しが悪くなる可能性がある

旗竿地は、土地の奥まった部分に建物を建てる形状が一般的です。

そのため、周囲の建物や隣地の影響を受けやすく、日当たりや風通しが悪くなる可能性があります。

特に、狭い土地や密集地では、十分な光や風を取り込む設計に工夫が求められるでしょう。

この問題を放置すると、住環境の快適性が低下し、購入後に後悔につながる恐れがあります。

駐車や車の出し入れがしにくい

旗竿地の細長い道路(竿部分)は、駐車場を確保するスペースと兼ねることが多いですが、この部分の幅が狭いと車の駐車や出し入れが難しくなるケースがあります。

特に、大型車の場合は道路との接続部分や駐車スペースに十分な余裕が必要です。

また、近隣住民とのトラブルを避けるためにも、車の通行に支障がないか、購入時に細かくチェックする必要があります。

建築費用が割高になることがある

旗竿地では形状が特殊なため、建築費用が割高になることがあります。

たとえば、細長い竿部分があることで工事車両が敷地内に入りにくい場合、資材の運搬や施工に手間が生じ、費用がかさむ可能性があります。

こうした点を事前に把握しておくことが重要です。

防犯面での配慮が必要

旗竿地は、道路から奥まった場所に建物が位置するため、防犯面でのリスクが指摘されています。

道路から見えにくい位置にあることで、不審者の侵入が発見されにくかったり、隣家や通行人からの「見守り」の目が届きにくいといった懸念があります。

このような場合、監視カメラやセンサーライトの設置、適切な植栽計画など、防犯対策をしっかりと施す必要があります。

また、防犯だけでなく災害時の避難路の確保も併せて考えることが大切です。

旗竿地購入前の注意点

価格が安いからと安易に決めると、後悔につながることも。

そうならないために、土地の形状や法律、周辺環境など、契約前に必ず確認すべき重要なポイントを解説します。

通路(竿部分)に関するチェック

⚫︎通路の幅員(幅)は十分か?

・法律の確認

建築基準法では、家を建てるために「幅員4m以上の道路に2m以上接している」必要があります(接道義務)。まず、この最低条件をクリアしているかを確認します。

・駐車の確認

実際に毎日使う駐車場として、十分な幅があるかを確認しましょう。車のドアの開閉や人の乗り降りを考えると、最低でも2.5m、できれば3m以上の幅があると安心です。将来大きな車に買い替える可能性も考慮しましょう。

・工事車両の確認

通路が狭いと、ミキサー車やクレーン車などの大型重機が入れず、工事費用が割高になる可能性があります。建築を依頼する会社に、この土地で工事をする場合に追加費用が発生しないか事前に確認してもらうことが重要です。

法律・規制に関するチェック

⚫︎隣地との境界は確定しているか?

・土地の境界を示す「境界標」がすべて設置されているか、隣地の所有者と境界について合意が取れているか(筆界確認書など)を確認します。境界が曖昧だと、将来トラブルになる可能性があります。

・隣家の塀や木の枝などが越境していないかもチェックしましょう。

⚫︎希望の家が建てられるか?

・その土地に定められている「建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)」や「容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)」、建物の高さ制限などを確認し、建てたい家の規模や間取りが実現可能か、建築会社に相談しましょう。

周辺環境と暮らしやすさに関するチェック

⚫︎日当たりと風通しはどうか?

・周囲を建物に囲まれていることが多いため、日当たりが悪い可能性があります。朝・昼・夕など、時間を変えて現地を訪れ、日の当たり方を確認しましょう。冬場の日当たりも考慮に入れるとより確実です。

・隣家との距離が近いと、風通しが悪くなったり、窓を開けると隣の家の壁だったりすることもあります。

⚫︎プライバシーと防犯面は大丈夫か?

・道路から奥まっているため静かですが、同時に死角になりやすく、空き巣に狙われやすい側面もあります。センサーライトや防犯カメラの設置など、防犯対策が必要になる可能性を考慮しておきましょう。

・隣家の窓の位置を確認し、リビングなどが丸見えにならないかといったプライバシー面もチェックが必要です。

インフラ(ライフライン)に関するチェック

⚫︎水道・ガス・下水道管の引き込み状況は?

・道路から敷地までの距離が長いため、水道管やガス管を延長する引き込み工事に高額な費用がかかる場合があります。前面道路に本管が通っているか、敷地内に引き込まれているかを不動産会社や役所で必ず確認しましょう。

将来性に関するチェック

⚫︎資産価値と売却のしやすさ

・旗竿地は、整形地に比べて売却しにくい傾向があります。将来的に売却する可能性も視野に入れ、資産価値としてどうなのかを理解した上で購入を判断することが大切です。

注文住宅を旗竿地で建てる際のアイデア

旗竿地ならではのデメリットも、設計の工夫で快適な空間に変えられます。

土地の特性を最大限に活かし、理想の家を建てるための具体的なアイデアをご紹介します。

「2階リビング」と「勾配天井」で、明るく開放的な空間を作る

周囲を家に囲まれがちな旗竿地の「日当たり」と「プライバシー」の問題を同時に解決する、最も効果的なアイデアです。

⚫︎具体的な方法

家の中心であり、家族が最も長く過ごすLDK(リビング・ダイニング・キッチン)を2階に配置します。さらに、天井を屋根の形なりに高くする「勾配天井」や、高い位置に窓を設ける「ハイサイドライト(高窓)」を組み合わせます。

⚫︎効果

2階にリビングを置くことで、隣家の屋根を越えて太陽の光が入りやすくなり、1階よりも格段に明るい空間になります。

また、通行人や隣家からの視線も気にならなくなり、カーテンを開けたまま開放的に過ごせます。

勾配天井は縦方向への抜けを生み、実際の面積以上の広がりを感じさせてくれます。

「中庭」を家の中心に設け、内に開く暮らしを実現する

「外からの視線は遮断し、内側から光と風を取り込む」という逆転の発想です。旗竿地のデメリットである閉鎖感を、完全なプライベート空間というメリットに変えることができます。

⚫︎具体的な方法

建物をロの字型やコの字型に設計し、中央に中庭を設けます。

そして、リビングやダイニング、各部屋の窓をすべてこの中庭に向けて配置します。

⚫︎得られる効果

周囲の家からの視線を完全にシャットアウトできるため、カーテンなしの開放的な暮らしが実現します。

家のどこにいても中庭を通して家族の気配を感じられ、一日中安定した光と風を家中に取り込むことが可能です。

子どもやペットを安心して遊ばせられる、安全な屋外スペースとしても活用できます。

通路(竿部分)を「見せるアプローチ」としてデザインする

ただの通路になりがちな竿部分を、家の価値を高めるための「特別な空間」として積極的に活用するアイデアです。奥まった立地だからこそ、玄関ドアを開けるまでの期待感を演出できます。

⚫︎具体的な方法

通路を単なるコンクリート敷きにせず、枕木や自然石、タイルなどを組み合わせてデザイン性の高いアプローチにします。

両脇に植栽を植えたり、夜間に足元を照らすフットライトや植栽をライトアップするポールライトを効果的に配置したりします。

⚫︎得られる効果

殺風景になりがちな通路が、季節の移ろいを感じられる緑豊かな空間に変わります。

夜は幻想的なライティングで、帰宅する家族を温かく迎えてくれます。

美しいアプローチは家の第一印象を格段に向上させるだけでなく、照明による防犯効果も期待できます。

「土地」に関連する記事

注文住宅の土地探しはどうすればいい?コツや注意点、流れを紹介!

「建ぺい率」と「容積率」とは?わかりやく基礎知識や緩和条件を解説!

【解説】土地だけ購入する場合のローンはある?住宅ローンは使える?

注文住宅の土地選びで後悔した事例や気をつけるポイントを紹介!

MEMBERSHIP

会員登録

sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。

おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。

![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)