MEMBERSHIP

会員登録

sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。

おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。

注文住宅を検討するにあたって「何から始めれば?」「期間や費用は?」と不安も多いですよね。

本記事では、情報収集から入居までの具体的な流れと期間をステップごとに詳しく解説します。

注文住宅を購入するまでの流れ

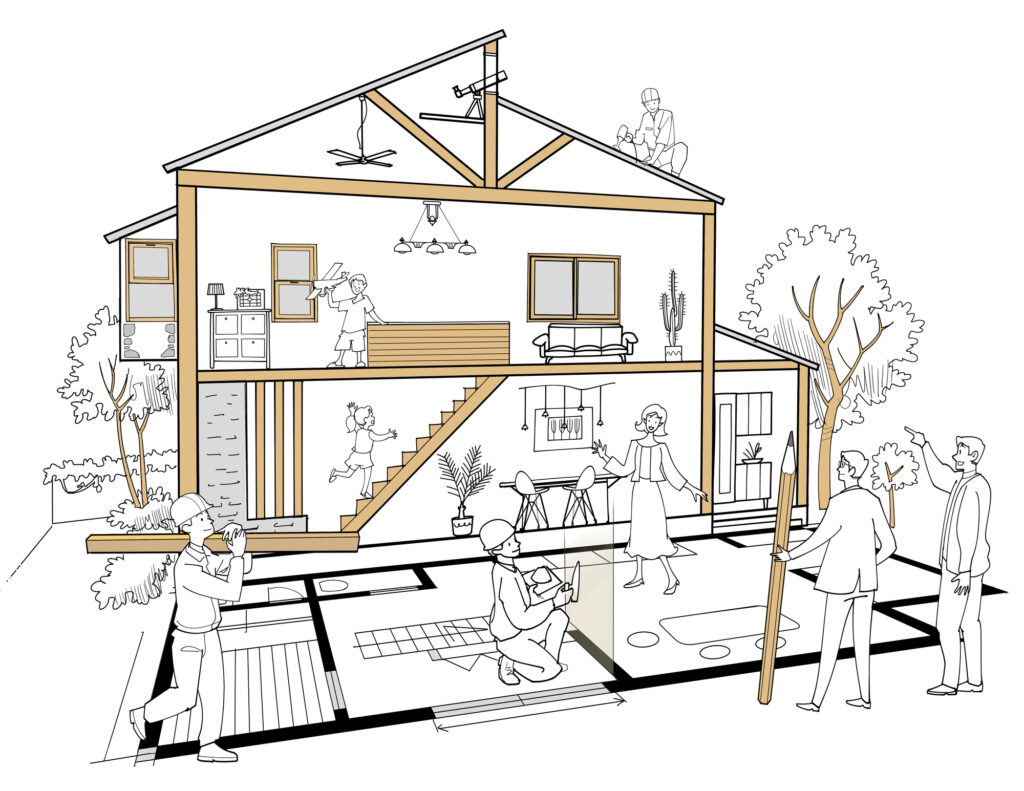

注文住宅が完成するまでには、情報収集から入居まで多くのステップがあり、計画的に進めることが成功の鍵です。

全体の流れを掴んでおけば、いつ何をすべきか明確になり、安心して家づくりに臨めます。

ここでは、家づくりの主な流れをステップごとに解説します

1. 予算を検討する

注文住宅を計画する際は、まず予算の検討を行います。

家づくりには建物本体の費用だけでなく、土地の購入費、諸経費、付帯工事費用などが含まれます。

資金計画を立てることで、無理のない範囲で家を建てることができます。

自己資金の確認と同時に、住宅ローンを利用する場合は仮審査を受けておきましょう。

また、予算は注文住宅完成後の生活費や維持費も考慮して設定することが重要です。

2. 家づくりのイメージを考える

次に、自分たちの理想のマイホーム像を具体的に考えます。

家族構成やライフスタイルにあわせて、必要な間取りやデザイン、設備をイメージすることがポイントです。

また、将来的なライフプランも視野に入れ、どのくらいの広さが必要か、どのような機能があると便利かを検討してください。

デザインや間取りのイメージを膨らませるにあたってInstagramや住宅会社のWEBサイトを見ることをおすすめします。

3. 土地探し

土地を所有している場合は問題ありませんが、土地がない場合はまず希望する地域や環境、予算に合った土地を探します。

土地の形状や条件によって家の設計が制約を受けることもあるため、家づくりのイメージと照らし合わせて慎重に選ぶことが大切です。

土地探しをする際のコツとして、「土地」と「建物」の総予算を算出後に土地にいくら予算を割けるかを考えることが重要です。

4. 住宅会社を選定する

土地探しと同時進行で注文住宅を依頼する住宅会社を選定します。

一般的には、気になる住宅会社と一緒に土地探しと注文住宅を一貫して依頼することが多くみられます。

ハウスメーカーや工務店、設計事務所などがありますが、それぞれ特徴や得意分野が異なるため、自分たちの希望に合った会社を選びましょう。

信頼性や実績、予算に応じた対応力、アフターフォロー体制などをしっかり確認することも重要です。

5. 間取りプラン・見積もり

住宅会社を決めたら、間取りのプランや設備の詳細について打ち合わせを行います。

家族の要望や生活スタイルに基づき、設計士と一緒に理想の住まいを形にしていきます。

この段階では、こだわりたいポイントを明確に伝える一方、予算に応じた調整も必要です。また、見積もりの内容を細かく確認し、追加費用などについてもしっかり把握しておきましょう。

6. 工事請負契約を結ぶ

間取りプランや見積もり内容に納得できたら、工事請負契約を結びます。

この契約は、注文住宅を建築するうえでの正式な合意となるため、契約書の内容を細かく確認することが大切です。

工事内容や期間、費用、支払いスケジュールなどをしっかり把握し、不明点があれば事前に解消しておきましょう。

7. 着工

工事請負契約が締結されると、いよいよ注文住宅の工事がスタートします。

地盤調査や準備工事を経て、本格的な建築工事が進められます。

着工から竣工までの期間は一般的に3〜6ヶ月程度ですが、工事の規模や天候によっては変更になる場合もあるため、スケジュールに余裕を持って計画を立てることが大切です。

8. 竣工・引き渡し

建物が完成したら、竣工検査を行います。

設計通りに仕上がっているか、設備が問題なく機能しているかを確認します。

必要に応じて修正や手直しが行われ、その後正式に引き渡しとなります。

鍵の受け取りと同時に保証書や説明書の確認も行い、完成した注文住宅で新しい生活をスタートさせましょう。

▼関連記事

注文住宅の土地探しはどうすればいい?コツや注意点、流れを紹介!

注文住宅の完成までの期間はどのくらい?完成までの期間を解説!

注文住宅を購入するまでの期間

注文住宅を購入するまでの期間は、土地の有無やプランニングの進め方によって変わります。

注文住宅は各工程ごとに一定の期間を要するため、全体のスケジュールを把握して家づくりを進めていくことが重要です。

以下では土地がある場合と土地がない場合について、それぞれ想定される期間を解説します。

◯土地がある場合

すでに土地を所有している場合、注文住宅の新築にかかる期間は比較的短くなります。

土地探しの時間を省けるため、計画から完成までの目安は約10カ月〜1年程度です。

ただし、土地の状況や希望する家の規模・間取りによって異なります。

◯土地がない場合

土地を所有していない場合は、土地探しも含めて計画を進める必要があるため、注文住宅の完成までには、約1年〜2年程度かかるのが一般的です。

土地探しは、希望条件に合う土地を見つけるのが難しいため、長いと土地探しに1年ほどかかるケースもあります。

また、土地の購入後に住宅ローンの手続きや測量、地盤調査などが必要な場合も時間がかかるポイントになります。入居希望日から逆算してスケジュールを立てることが重要です。

▼関連記事

注文住宅の完成までの期間はどのくらい?完成までの期間を解説!

注文住宅の費用

注文住宅の費用は、多くの要素によって変動しますが、大まかには「本体工事費」「付帯工事費」「諸経費」の3つに分けられます。本体工事費は建物そのものを建設するための費用であり、注文住宅の費用全体の70〜80%を占めると言われています。

次に、付帯工事費は土地の整地やインフラ工事、外構工事など建物以外にかかる費用を指します。

そして諸経費には、設計費用や申請費用、登記費用、引っ越し代などが含まれます。

▼3,000万円の注文住宅の場合内訳(一例)

| 費用区分 | 内容 | 金額の目安(一例) |

| 本体工事費 └ 基礎・構造・屋根・内装工事など | 建物そのものの建築費用 | 2,400万〜2,600万円 |

| 付帯工事費 └ 外構工事 └ 解体工事 └ 地盤改良工事 └ 引き込み工事 | 建物以外の必要工事 | 300万〜400万円 |

| 諸費用 └ 設計費・申請費 └ 登記費用 └ ローン関連費用 └ 税金 └ 引越し・仮住まい費 | 各種手続き・税金・保険など | 150万〜250万円 |

注文住宅の費用の見積もり段階では、工事延長や追加費用などのトラブルも想定しておきましょう。

数十万円から場合によっては数百万円程度の予備費を用意しておくと、いざという時に対応しやすくなります。

注文住宅の支払いタイミング

注文住宅の支払いタイミングについてもご紹介します。

家を建ててから入居するまでの支払いは、一般的に3〜4回に分けて段階的に行われます。

| 支払時期 | 内容 | 支払割合(目安) |

| ① 契約時(請負契約締結時) | 着工金(契約金) | 約10% |

| ② 着工〜上棟時 | 中間金 | 約30〜40% |

| ③ 上棟〜竣工時 | 中間金または最終金の一部 | 約30〜40% |

| ④ 引渡し時 | 最終金 | 残り全額(20〜30%) |

※支払割合(目安)は建物本体工事費に対しての割合

住宅ローンについて

そもそも住宅ローンとは、マイホームの購入や注文住宅の建築、リフォームなどのために、銀行や信用金庫などの金融機関から長期間にわたってお金を借りる制度です。

次に住宅ローンの審査について、「仮審査」と「本審査」があります。

この審査についてご紹介します。

仮審査(事前審査)

仮審査は、住宅ローンを借りられるかどうかを金融機関が簡易的に判断する手続きです。

年収や勤務先、他の借入状況などから返済能力を確認します。

物件が決まる前でも申込可能で、審査結果は数日で出ます。

購入の意思を示すためにも、多くのケースでこの仮審査通過が必要となります。

本審査(正式審査)

本審査は、住宅ローン契約を結ぶための最終的な審査で、仮審査よりも詳細な書類確認と審査が行われます。

物件の情報や本人確認書類、収入証明、売買契約書などを提出します。

仮審査に通っても本審査で否決されることもあり、審査結果が出るまで1週間〜10日ほどかかります。

注文住宅の購入までに必要な書類

注文住宅を購入する際には、さまざまな書類が必要となります。これらの書類はスムーズな家づくりを進めるために欠かせないものであり、事前に準備しておくことが重要です。

以下に、一般的に必要となる書類をまとめました。

| 書類名 | 主なタイミング | 主な目的・内容 | 主な取得先 |

| 土地の登記簿謄本 | 土地所有・購入時 | 土地の所有者・権利関係を証明する | 法務局 |

| 公図・地積測量図 | 土地の形状や境界を確認するための資料 | 法務局 | |

| 土地売買契約書 | 土地購入時 | 土地取引の内容・条件を証明する書類 | 売主・不動産会社 |

| 土地に関する詳細資料(案内図など) | 土地の現況・周辺環境の確認用 | 不動産会社など | |

| 源泉徴収票/確定申告書 | 住宅ローン申込時 | 年収などの収入状況を証明する | 勤務先/税務署 |

| 給与明細/預金通帳 | 安定収入や資産状況を証明する | 手元・勤務先 | |

| 設計図書(平面図・立面図など) | 設計打合せ時 | 間取りや建物の仕様の詳細を示す | 住宅会社 |

| 仕様書 | 建材・設備・仕上げ内容の詳細を記載 | 住宅会社 | |

| 工事請負契約書/見積書 | 建築契約時 | 建物工事の範囲・金額など契約内容を確認 | 住宅会社 |

| 建築確認済証 | 着工前~完成時 | 建築基準法に基づいた申請が承認された証明書 | 行政または住宅会社経由 |

| 検査済証 | 工事完了時 | 建物が法的に完成していることを示す完了検査の合格証明 | 行政または住宅会社経由 |

注文住宅の新築は多くのステップが伴うため、必要書類の準備も早めにスケジュールに組み込むことをおすすめします。

注文住宅で失敗しないための注意点

後から「こうすればよかった」と思わないためには、事前に注意すべきポイントを押さえておくことが大切です。

ここでは、注文住宅で失敗しないために知っておきたい基本的な注意点を紹介します。

余裕を持って行動する

注文住宅の家づくりでは、全体の流れを把握し、スケジュールに余裕を持つことが大切です。

土地探しや間取りのプランニングは想定よりも時間がかかることが多いです。

特に注文住宅の計画は、時間がかかると言われています。

この期間を見越して、入居希望日から逆算してスケジュールを立てることで、焦ることなく進められるでしょう。

将来を見据えて間取りを考える

注文住宅の魅力は自由度の高い間取り設計にありますが、現在のライフスタイルだけでなく、将来の計画も考慮することが重要です。

家族構成の変化やライフステージに応じた暮らしやすさを考慮し、間取りを決めることで、長く快適に生活できる家づくりが可能になります。

また、日々の生活動線や収納の配置など、細かい部分にも目を向けることが失敗のない設計には欠かせません。

契約前にしっかり確認する

住宅会社と契約を結ぶ前に、提案されたプランや見積もり内容を細かく確認することが大切です。

仕様や設備、工事の範囲が明確に記載されているか、不明な点がないかを細かくチェックしてください。

また、契約後の変更に対応可能かどうかも確認しておくと、スムーズな家づくりが進められるでしょう。

追加費用がかかる・工期が遅れる

注文住宅では、予想外の追加費用が発生する場合があります。

たとえば、地盤改良などの必要が出てくることや、プランの変更による費用増が考えられます。

また、天候などの要因によって想定よりも工期が延びるケースもあるため、スケジュールに多少の幅を持たせることが重要です。

追加費用やスケジュールリスクに備えて、予算や計画に余白を作りましょう。

予算管理をする

注文住宅の完成までには、本体工事費のほかに付帯工事費や諸経費がかかります。

これらの費用をまとめて考慮し、予算をしっかりと管理することが重要です。

また、予算オーバーを防ぐためには、初期段階から費用の優先順位を設定することが有効です。「絶対にこだわりたいところ」と「妥協できるところ」を明確にしておけば、無駄な出費を抑えられます。

支払いスケジュールを確認

注文住宅の費用は、数回に分けて支払うのが一般的です。

たとえば、着工時、中間時、竣工時のタイミングで支払いが発生することが多く、スケジュールを事前に把握しておくことが大切です。

また、住宅ローンの組み方や、つなぎ融資が必要かどうかを検討しておくことで、資金計画のトラブルを回避できます。

「注文住宅の流れ」に関連するよくある質問

注文住宅を購入するのに貯金はいくら必要?

一般的に注文住宅の相場は約3,000万円と言われています。

そのため、頭金や諸経費として最低でも数百万円の貯金を用意することが望ましいです。

また、住宅ローンで全額を賄う場合でも、つなぎ融資などの手数料や登記費用といった現金で支払う必要がある費用があるため、一定の貯蓄は欠かせません。

注文住宅の「後悔ランキング」は?

注文住宅を建てた方の多くが挙げる後悔ポイントとして、以下が代表的です。

※あくまで自社調べのため、一例です。

1位:間取り

・洗濯の動線が悪く、家事が大変になる。

・リビング階段で冬寒く、音が響いて落ち着かない。

2位:収納

・収納スペースが足りず部屋が散らかる。

・使う場所に収納がなく、片付けが面倒になる。

3位:コンセント・スイッチ

・使いたい場所にコンセントがなく、延長コードだらけに。

・スイッチの位置が不便で、わざわざ遠回りして操作する。

4位:窓

・大きな窓で夏暑く冬寒くなり光熱費が増加。

・隣家や道路の視線が気になりカーテンを開けられない。

5位:設備

・キッチンが広すぎて動線が長く疲れる。

・お風呂の窓が大きく掃除が大変で視線も気になる。

注文住宅と建売住宅の違いは?

注文住宅と建売住宅には、それぞれ異なる利点と特徴があります。

注文住宅は、土地を自身で選び、希望に応じた設計や仕様でマイホームを建てる形態です。一方、建売住宅は、すでに建築済みの家と土地がセットで販売されるスタイルです。

注文住宅のメリットは、間取りや内装、外観を自由にカスタマイズできることです。

建売住宅は、新築にもかかわらず価格が比較的抑えられており、購入後すぐに入居できるのが大きな利点です。

▼注文住宅についての関連記事

注文住宅の相場はいくら?坪数別の相場や土地ありなしでの相場もご紹介

MEMBERSHIP

会員登録

sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。

おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。

![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)