MEMBERSHIP

会員登録

sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。

おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。

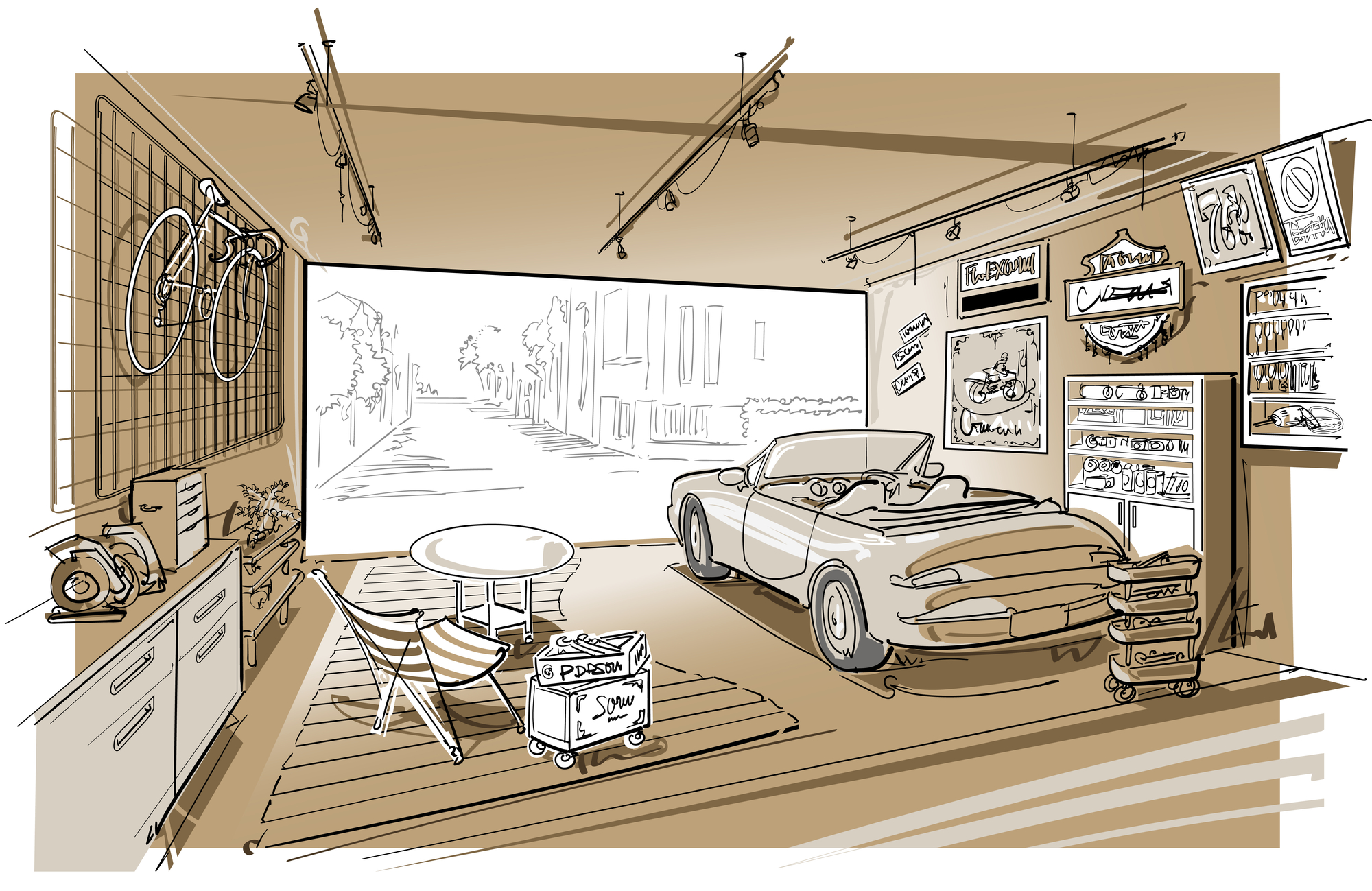

雨の日でも濡れずに乗り降りでき、大切な愛車を雨風から守ります。

そんな憧れの「インナーガレージ」のある暮らしを実現しませんか。

この記事では、インナーガレージの基本的な知識から、快適な暮らしを叶える間取りの工夫、そして計画前に必ず知っておきたいメリット・デメリットまで、分かりやすく解説します。

インナーガレージとは?

インナーガレージとは、住宅の建物内に組み込まれたガレージのことで、車を駐車するスペースが居住部分と一体化している構造を指します。

ビルトインガレージとも呼ばれ、新築住宅や都市部における住まいの設計で使用されることが多いです。

特に限られた土地を有効活用できる点から、都市部で人気のある設計スタイルとなっています。

▼関連記事

ビルトインガレージとは?メリット・デメリットや間取り、費用相場を解説

インナーガレージとビルトンガレージの違いとは?

インナーガレージとビルトインガレージは、ほぼ同じ意味で使用されることが多い用語です。

どちらも住宅の建物内に組み込まれた駐車スペースを指しますが、「インナーガレージ」という表現は国内外を問わず広く使われ、一方で「ビルトインガレージ」は日本における家屋構造の一部として用いられる場合が目立ちます。

一般的にビルトインガレージは、1階部分に車を収納できるスペースが設置されている住宅を指し、特に新築の住まいで採用されることが多いです。

都市部や狭小地において土地を有効活用し、スペースを効率的に使える点がその特徴です。

インナーガレージとはまさにその内容を包括した呼び方とも言えます。

▼関連記事

ビルトインガレージとは?メリット・デメリットや間取り、費用相場を解説

インナーガレージのメリットとは?

雨に濡れずに乗り降りできる快適さだけではありません。

大切な愛車を盗難やいたずらから守る高い防犯性や、趣味の空間として活用できる多目的性など、暮らしを豊かにするたくさんのメリットをご紹介します。

天候に左右されず、乗り降りが非常に楽

インナーガレージは、建物内部に駐車スペースを設けるため、雨や風、雪などの天候の影響を受けずに車の乗り降りができます。

特に、衣類や荷物が濡れる心配がないため、子どもや高齢者がいる家庭では大きな利便性を感じるでしょう。

また、買い物帰りにたくさんの荷物を持ち運ぶ場合も、屋外との出入りが最小限で済むため負担が大きく軽減されます。

愛車を雨風や紫外線から守り、防犯性も高い

屋根やシャッターで守られたインナーガレージは、外部の影響から愛車をしっかりと保護できます。

雨や紫外線による塗装の劣化を防げるため、車の美しさを長持ちさせることができます。

また、防犯性も高く、不審者の侵入や車上荒らしのリスクを大幅に減らせる点が大きなメリットです。

安心して愛車を保管できる住まいを求める方にはぴったりの設置方法です。

趣味のスペースなど多目的に活用できる

インナーガレージはただ車を停めるだけではなく、趣味の作業スペースや道具置き場としても活用できます。

たとえば、工具や自転車、アウトドア用品などを収納する場所として使えば、ガレージが趣味を充実させる空間に早変わりします。

一部を使ってDIYやカスタマイズを楽しむこともできるため、新築時に設置する方々から高い人気を集めています。

狭小地でも駐車スペースを確保できる

都市部や土地の限られたエリアでは、駐車スペースの確保が大きな課題となります。

しかし、インナーガレージは1階部分を活用するため、住宅用地の広さを有効活用できます。

また、外部に駐車場が不要になることで、庭などのスペースを広く取ることも可能です。

このような土地の効率的な活用は、狭小地での注文住宅において非常に魅力的なポイントとなります。

インナーガレージのデメリットとは?

憧れのインナーガレージですが、計画前に知っておくべき注意点もあります。

建築コストや固定資産税といった費用面の問題や、間取りの制約、騒音・排気ガス対策など、後悔しないために押さえておきたいデメリットを解説します。

建築コストが高くなり、固定資産税もかかる

インナーガレージの設置には、通常の住宅と比べて建築コストが高額になることが一般的です。

特に、シャッターの種類や防犯設備、高品質な内装の使用などによってコストがさらに上がることがあります。

また、新築時のコストだけでなく、完成後には固定資産税も加算される点に注意が必要です。

インナーガレージとは、居住スペースの一部として扱われるため、ガレージ部分も課税対象となるからです。

居住スペースが狭くなる、または間取りが制限される

インナーガレージを設置する場合、ガレージスペースが建物面積の一部を占めるため、居住空間がその分狭くなります。

特に都市部の狭小地では、この影響が顕著になることが考えられます。

また、インナーガレージを設けることで間取りに制約が生じ、思い通りの住まいのデザインが難しくなる場合もあります。

そのため、趣味や車を重視するか、居住スペースを充実させるかのバランスが重要となります。

騒音・振動・排気ガスの対策が必要

インナーガレージ内で車のエンジンをかけたり、車を収納・出庫したりする際には、騒音や振動が発生します。

これにより、家族や隣家への影響が出る場合があります。

また、排気ガスやニオイが室内に侵入しないよう徹底した換気対策が必要です。

適切な排気設備を設置し、二重の扉やシール性の高いシャッターを導入することでこれらの問題を軽減できます。

建物の強度・耐震性への配慮が不可欠

インナーガレージを設けると、建物の一部に大きな空間が生じるため、耐震性や強度への影響が懸念されます。

特に、柱や梁の確保に工夫が必要となり、構造計算をしっかり行うことが求められます。

建物全体の強度を維持するためには、専門家との十分な協議や建築設計士による細やかなプランニングが欠かせません。

安全性を第一に考えることで、安心してインナーガレージを利用できる住まいが実現します。

▼関連記事

ビルトインガレージで後悔した事例と対策10選!失敗しない注文住宅づくりをしよう

インナーガレージ(ビルトインガレージ)に固定資産税はかかる?分かりやすく解説

インナーガレージの設計・間取りのポイントとは?

インナーガレージは、ただ車を置くだけではもったいない。

室内への動線や収納、採光を工夫することで、暮らしの快適さが格段にアップします。

ここでは、インナーガレージの魅力を最大限に引き出すための、設計・間取りのポイントをご紹介します。

室内への動線を最適化し、家事の負担を減らす

インナーガレージを設計する際、注目したいのが室内への動線です。

たとえば、ガレージからキッチンやリビングへの直接動線を確保することで、日々の買い物で重い荷物を運び入れる際の負担を軽減することができます。

このように、住まい全体の利便性を高める間取りを考えることが重要です。

将来を見据えた「ゆとりの広さ」と「多目的性」

インナーガレージは単なる駐車スペースとしてだけでなく、将来的に多目的に活用できる設計が求められます。

車を2台以上駐車する計画がある場合や、趣味の作業スペースを確保する場合は、あらかじめ十分な広さを設計段階で確保しておくと安心です。

また、「愛車を快適に収める空間」というだけでなく、収納スペースやDIY作業スペースとしても活用できるように設置計画を立てることで、住まい全体の有効活用が実現します。

採光とデザイン性で「見せるガレージ」に

インナーガレージは実用性だけでなく、デザイン性にもこだわることで住まいの魅力をさらに高めることができます。

たとえば、採光を工夫した大きな窓を設置することでガレージ内を明るく保つだけでなく、「見せるガレージ」として趣味の空間をアピールできます。

また、シャッターのデザインや建物との調和を考えた仕上がりにすることで、全体のリビング感や高級感も演出できます。

デザイン性を追求することで、ガレージが住まいの一部として一体感を持つ空間となるのです。

注文住宅でインナーガレージを作る際の注意点とは?

憧れのインナーガレージで後悔しないために、計画段階で必ず押さえておくべき注意点があります。

建物の耐震性や、騒音・排気ガス対策、そして意外と見落としがちな費用面まで、安全で快適なガレージハウスを実現するための重要なポイントを解説します。

建物の強度・耐震性を最優先で確保する

インナーガレージを設置する際には、建物全体の強度や耐震性を最優先で考える必要があります。

ガレージとしてスペースを確保する分、建物の構造に空間が生まれ、耐久性が低下する恐れがあるためです。

特に日本は地震が多い国なので、構造設計を慎重に計画し、必要に応じて耐震補強を施すことが望まれます。

設計段階からしっかりとした構造計算を行うことで、大切な住まいや愛車を守ることができます。

騒音・振動・排気ガスの対策を徹底する

インナーガレージでは、車のエンジン音や振動、排気ガスが原因で居住空間に影響を及ぼす可能性があります。

そのため、これらのトラブルを未然に防ぐ対策を講じることが重要です。

たとえば、ガレージを防音材で包む施工や、排気ガスを効率的に外部に排出するための換気システムを設置することが挙げられます。

また、遮音性の高いドアや壁材を採用することで、生活スペースへの影響を軽減できます。

建築費と固定資産税を正しく把握する

インナーガレージを注文住宅に取り入れる際は、建築費用が高くなることを考慮しなければなりません。

車専用のスペースを確保するためには、耐久性や防犯性も重視した工事が必要であるため、通常よりもコストがかかるのが一般的です。

またガレージ部分は固定資産税の課税対象になる可能性があります。

建築前に予算を明確にし、固定資産税がどの程度かかるのか事前に確認しておくことで、将来的な負担を軽減することができます。

インナーガレージに関連するよくある質問

ここでは、家づくりをされる皆様から寄せられる、インナーガレージに関連するよくある質問とその回答を分かりやすくご紹介します。

インナーガレージの欠点は何ですか?

インナーガレージの欠点は以下があげられます。

・建築コストが高くなりやすい

・通常の住宅以上に丈夫な構造や防音対策が必要

・建築費用や設計の複雑さが増す

・居住スペースが減少する可能性がある

インナーガレージには固定資産税はかかりますか?

はい、インナーガレージには固定資産税がかかります。

固定資産税は建物全体の評価額に基づいて計算されるため、ガレージもその一部として評価されます。

インナーガレージを作るのにいくらくらいかかりますか?

インナーガレージで1台用の広さ(約4~5坪)の場合、約200万円~約500万円が目安になります。

また、2台用の広さ(約8~10坪)の場合は、約500万円~約800万円が目安になります。

※インナーガレージの建築費用は、設計の内容や使用する資材、地域の工事費相場によって大きく異なります。

カーポートの固定資産税はいくらですか?

カーポートは、屋根と柱だけで壁がない場合、建築基準法上の「建築物」とは見なされにくいため、原則として固定資産税はかかりません。

ただし、以下のようなケースでは課税対象となる可能性があります。

・三方向以上が壁で囲われている(ガレージと見なされる)

・基礎工事で地面に固定されている

・事業用として使用している

▼関連記事

ビルトインガレージとは?メリット・デメリットや間取り、費用相場を解説

ビルトインガレージで後悔した事例と対策10選!失敗しない注文住宅づくりをしよう

MEMBERSHIP

会員登録

sumu kurasuの公式LINEアカウントに登録して住みたいエリアなどの簡単なアンケートに回答すると最新の家づくり情報が届きます。

おすすめの住宅会社のイベント情報やお得な来場キャンペーン情報などを最速でお届けします。

![[注文住宅]屋上のある家の暮らし|メリット・デメリットやデザインイメージをご紹介!](https://sumukurasu.com/wp-content/uploads/2025/09/注文住宅玄関の画像_コラムMV-3-1024x682.png)